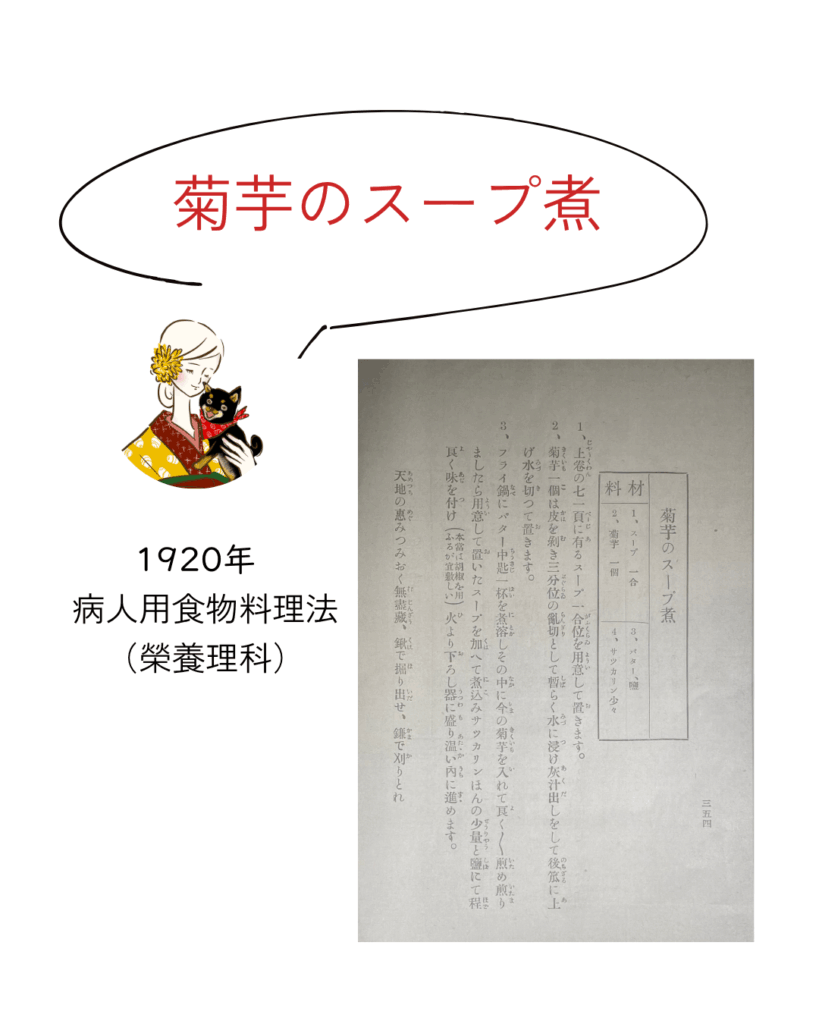

レシピ⑯菊芋のスープ煮

【病人用食物料理法】(榮養理科)

著者:服部 茂一

発行:大正9年(1920年)10月12日

⑯菊芋レシピ掲載

(引用箇所:P354)

「菊芋のスープ煮」

材料

1、スープ 一合

2、菊芋 一個

3、バター、鹽

4、サツカリン少々

作り方

1、上巻の七一頁に有るスープ一合位を

用意して置きます。

2、菊芋一個は皮を剥き三分位の亂切として

暫らく水に浸け灰汁出しをして後笊に

上げ水を切つて置きます。

3、フライ鍋にバター中匙一杯を煮溶しその

中に今の菊芋を入れて良くく(よく)

煎め煎り(いたまり)ましたら用意して

置いたスープを加へて煮込みサツカリン

ほんの少量と鹽にて程良く味を付け

(本當は胡椒を用ふるが宜敷しい)

火より下ろし器に盛り温い内に進めます。

和歌

「天地(あめつち)の惠みつみおく無盡藏、

鍬で掘り出せ、鎌で刈りとれ」

江戸時代後期の農政家、二宮尊徳

(にのみやそんとく/たかのり)の和歌

自然界の無限の恵みに感謝とともに、

与えられるのを待つのではなく

自らの手で努力をするといった何か

生きるための哲学のようなものを感じます💫

自然・農・日々の暮らしに根差した和歌

なのでしょうか🧐

※レシピにあった上巻七一頁にあるスープとは?

【牛肉のスープ】

(少しにごつたスープで有りますが

滋養は大變有ります)

材料

1、牛のスネ肉 二百匁

2、人参 一本

3、馬鈴薯 一個

作り方

1、牛のスネ肉二百匁を求め細かく

切つて置きます。

2、人参一本は皮を剥き五分位の亂切として

水に浸け灰汁出しをして置きます。

3、馬鈴薯一個位も皮を剥き五分位の亂切と

して水に浸け灰汁出しをして置きます。

4、以上の用意が揃ひましたら牛肉丈けを鍋に

入れ水一升八合位を加へて一時間位

そのまゝにして置き時間が經ちましたら

火にかけ指を一寸浸けられる位の温度で

(華民の百六十度以下の温度で)煮て

煮立て参りましたら用意して置いた人参

馬鈴薯を加へ尙三四時間位煮てスープの

量が三分の一位に成りました時火より

下ろしフランネルの様な物で漉し粕を

取り去り再び鍋に戻し、火にかけ少し

煮え立てまいりましたら、玉子の白味を

泡立てスープの中に入れてその上に半紙

一枚を被せて四五分間煮て居(を)り

ますと灰汁は皆取れ大分澄んで参ります

から(然し此れは大體、にごつたスープ

で有りますから、立派に澄みは致しませ

んが灰汁は立派に取れます)再びフランネル

の様な物で漉しますと出來上がります。

◎此れを鹽で味を附けますとスープとして

頂かれます。

フランネル→柔らかく起毛した布

驚くほど手間をかけているスープ!

相当澄み切った黄金色に輝いた特性

スープを作るためには欠かせない

工程だったのでしょうか✨

( )書きの内容も親切さが伝わります♪

玉子の白身を使って灰汁取りをとありますが

白身が固まって灰汁を吸着させて取り出すと

いう技法は西洋料理からきているようです。

フランネルという例えや西洋料理の技法が

日本の料理界にも少しずつ影響を与え始めて

いる様子がわかります📚

※卵白で灰汁を取ることをフランス料理では

クラリフィケーションと呼ぶそうです

まだまだ続く大正時代のレシピ

普段使わない頭を使って深読みして

まいりたいと思います☺️

ごきげんよう👋

※出典閲覧

「味の素食の文化センター」

日本菊芋協会

キクイモニスト

菊子/犬凛

Topinambour